Estructuras

por Elvira Lindo

por Elvira Lindo

Mi pasión por las obras de ingeniería, la arquitectura o las intervenciones en los espacios urbanos no es ajena a mi niñez, que estuvo marcada por las obras que determinaban el destino de mi familia.

Cada hijo, como cada uno de esos lugares a los que fuimos destinados, estaba estrechamente relacionado con una obra; mi nacimiento, con las reformas en el puerto de Cádiz, de tal manera que en nuestras fotos infantiles siempre posamos en un paisaje áspero, de tierra, de hormigón, de barrancos. Fue la gran enseñanza de mi vida: admirar aquello que está por hacer, mostrar una insaciable curiosidad por el proceso, ser consciente de que toda construcción es el resultado de un proyecto y en ella intervienen muchas manos, una cantidad ingente de esfuerzo físico, una especie de coreografía que va del trabajo de mesa al oficio manual. Fueron vivencias impagables que alimentaron mi imaginación prospectiva: cuando veo una obra a medio hacer trato de visualizar por sistema cómo será, y cuando veo algo ya realizado intento viajar al pasado, a su génesis, al momento en que estuvo dibujado en un papel.

Las veces en que he visitado la presa del Atazar, en donde pasé cuatro años de mi niñez, ha acudido a mi memoria el recuerdo de los obreros que cada mañana, apiñados de pie en el remolque de los camiones, bajaban para hacer realidad con sus manos lo que los ingenieros habían proyectado. El polvo que levantaban las ruedas era tan escandaloso que acababa ocultando su paso: aquello parecía una película épica de John Ford, con su fondo de esperanza y dramas individuales. Mi padre salía de casa muy temprano, se colocaba el casco y se montaba en el jeep de un salto. Siempre le gustaron las obras y su entusiasmo acabó contagiándome ese interés por la fuerza colosal del trabajo.

¿Cómo entonces no voy a pensar en el tremendo proceso que precede a un nuevo elemento urbanístico o arquitectónico en la ciudad? En las impactantes fotos de José Manuel Ballester, que ilustran las obras de Ferrovial, puedo sentir esa pulsión de la creación colectiva. Retratar el espacio y el detalle a un tiempo, la perspectiva de lo inmenso y su meticuloso esqueleto, las extraordinarias trampas a las que los volúmenes someten al ojo humano, entraña una dificultad formidable que solo una mirada experta sabe sortear.

Ballester introduce al espectador en el espacio, y yo puedo imaginarme inmersa en todos esos lugares familiares para mí; los conozco, he paseado la mayoría, porque esa es la manera, el paso humano, en la que se transforma lo inabarcable en cotidiano.

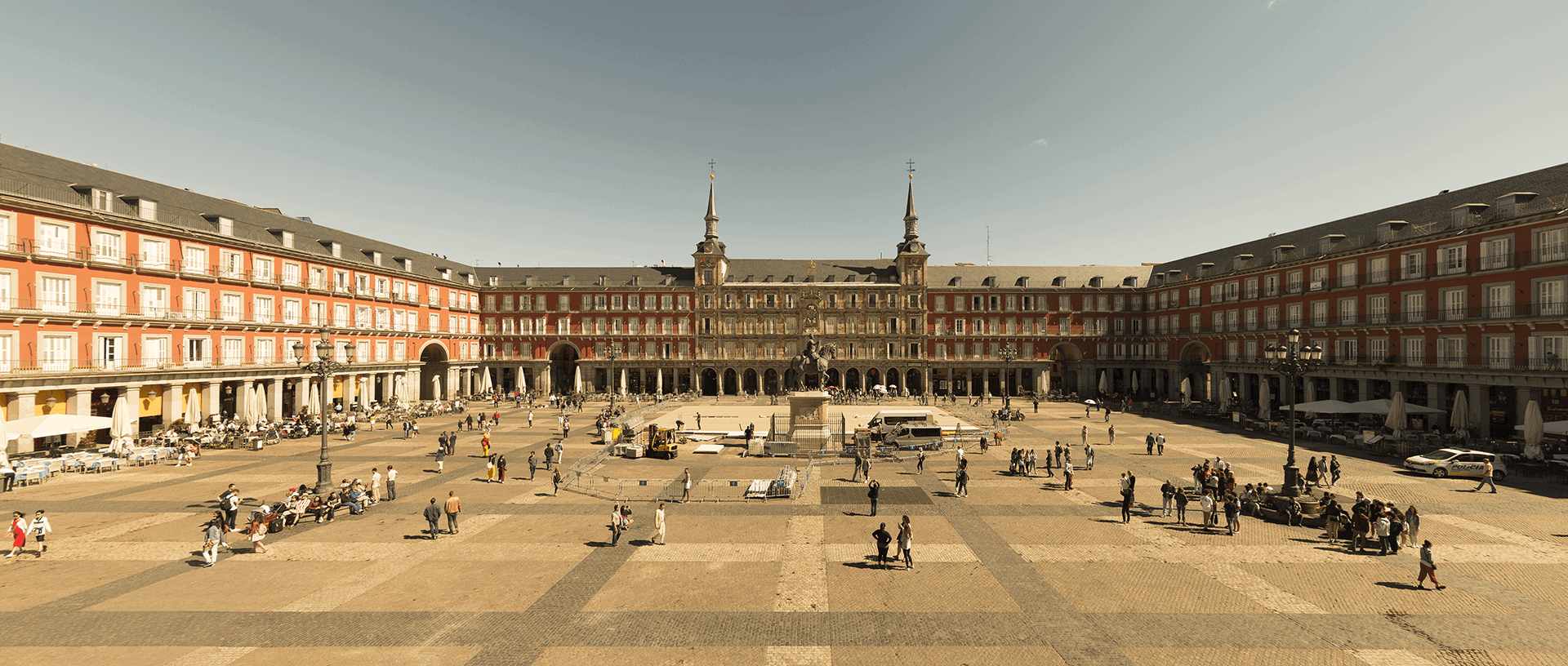

Hubo un tiempo de bonanza irreflexiva en el que la arquitectura adoleció de una irrefrenable soberbia al ignorar, incluso despreciar, el que debiera ser mandato esencial de toda creación que afecte a la vida de la gente: respetar el espíritu colectivo, «el capital social», como le diera en llamar Jane Jacobs; pero nos encontramos en otro momento de la historia, en una era en que las corrientes humanistas y la urgencia de sostenibilidad han dejado su poso. Debemos buscar un equilibrio entre las reformas y la interacción de los seres humanos, que aun de apariencia caprichosa y solo movida por el azar, demuestra una profunda y delicada sabiduría que no conviene alterar. Mercados, plazas, museos, teatros, todos esos edificios y lugares de encuentro destinados a crear lazos entre la comunidad responden mejor a la función para la que han sido diseñados cuando facilitan nuestra convivencia. No somos los ciudadanos quienes tenemos que someternos a intervenciones urbanas delirantes que nos hagan abdicar de las costumbres aprobadas por la fascinante historia de las ciudades: muy al contrario, la intervención urbanística ha de tenernos en cuenta, tomar en consideración la cultura y la peculiaridad de cada sitio, para que las ciudades no acaben siendo copias insulsas de una misma plantilla.

La funcionalidad no ha de eludir la belleza y ya está de sobra estudiado que respondemos con más y mejor sociabilidad cuando habitamos un lugar armónico, accesible y hermoso. Respetamos los espacios que han sido creados para abrigarnos de la intemperie. Sacar nuevo rendimiento a edificios o construcciones industriales que en su día cumplieron otro cometido, reformarlos, rescatar su belleza, lavarles la cara para reincorporarlos a la cotidianidad urbana es el verdadero reto de la ingeniería y la arquitectura de hoy, que en ningún momento debiera desentenderse de una planificación urbanística que genere regocijo y alegría. Alegría, sí, aquella que se cuela sin que nos demos cuenta en nuestro ánimo cuando percibimos que la ciudad es vibrante y a su vez nos ayuda a vivir.

En todos estos edificios culturales, comerciales, de ocio, que ha retratado con buen ojo el fotógrafo Ballester, encuentro esa cualidad que alimenta la buena convivencia entre la suma de individualidades que conforman la tremenda complejidad de la comunidad humana.

Elvira Lindo, escritora y periodista